TOP | 渋滞緩和 | 生活道路 | 経済効果 | 大気環境 | 周辺道路 | 都心環状線 | 通過交通 海外 | 交通現状 | 計画交通量 | 予測手法 | データ | 案 | 費用 | EUvs日本 | 地質 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

検証3-1 国交省の主張(2016年再評価) 「計画交通量は76,200〜96,200台です」 2020.7.25 検証結果3の図を更新 2020.6.11 検証3-1全体を更新

関東地方整備局 事業評価監視委員会2016.5.19(URL)資料4-2-1 国土交通省は公共事業について、新規事業採択時評価、再評価、 完了後の事後評価の三段階で事業評価を行うことになっています。 外環については、新規事業採択時評価と再評価を2回実施しています。 それぞれの元資料などを参考に、2016年再評価の計画交通量を検証します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

【検証方法】 1.将来道路ネットワーク 評価ごとの元資料を確認します。 2009評価/長大「平成20年度東京外かく環状道路交通分析検討業務報告書」2009.3 2013評価/パシフィックコンサルタンツ「H25外環交通分析検討業務報告書」2014.3 2016評価/パシフィックコンサルタンツ「H27外環交通分析検討業務報告書」2016.9 報告書掲載ページ 2. 2010年度ベースの将来OD表 外環の事業評価は基礎データに2005年度版を使い続けています。 2010年度版はいつから存在していたのか、 外環事務所は受注者へどのように指示していたのか確認します。 (1)国交省道路局「交通流推計手法の精度向上に関する検討業務 報告書」2015.3 (2)パシフィックコンサルタンツ「関東管内交通量推計検討業務 報告書」2016.3 (3)打合せ記録簿 2013.5.28(H25報告書)、2015.12.11(H27報告書) 掲載ページ (1) 3. 計画交通量 外環を利用するとされる交通の内訳が明らかになっている資料を参考に、 外環に関連する主要区間の交通量を合計して実績値と推計値の傾向 をみることで、計画交通量の妥当性を確認します。 使用データ= 長大「平成20年度 東京外かく環状道路交通分析検討業務報告書」2009.3 1999年・2005年・2010年・2015年道路交通センサスベースの現況OD表、 2005年・2010年ベースの将来OD表、ゾーンコード表 報告書掲載ページ |

||||||||||||||||||||||||||||||||

【検証結果】 1.将来道路ネットワークは疑問が残されたまま 2009評価・2013評価・2016評価とも基礎データと交通量の推計時点は同じ、 しかし計画交通量は異なります。それぞれの元資料を比較してみると 「将来道路ネットワーク」について下表のように書かれており、 この違いが影響していると考えられます。 将来道路ネットワーク(配分道路網)設定の考え方

ここからまず想像できることは、事業化時点で、便益を大きく見せるために 過大な道路ネットワークを用いて計算したのではないかということです。 さらに、2013評価(H25報告書)と2016評価(H27報告書)に用いた 将来道路ネットワークリスト、将来道路ネットワーク図について 情報公開請求したところ、外環事務所から以下のような回答がありました。

結局、視覚的に確認できる道路図は得られず疑問が残されたままです。 やりとりの詳細は、情報公開請求中の文書ページ 2.2010年度ベースの将来OD表は存在していた (1)遅くとも2015年3月には本省から配布されていた 外環の事業評価は基礎データに2005年度道路交通センサスを 使い続けていますが、2010年度版の将来OD表は、遅くとも 2015年3月には本省から関東地方整備局へ配布されていました。

(2)2015年4月には関東地整に存在していた 関東地方整備局管内のOD表作成は「関東管内交通量推計検討業務」 が該当し、2015年4月時点で存在し推計業務を契約していました。

(3)「最新の将来OD表」でなく「2005年」で行うよう指示 情報公開請求で入手した外環事務所と外環交通分析受注者 (パシフィックコンサルタンツ)の「打合せ記録簿」によると、 2013年再評価時には推計を「最新の将来OD表」で行うよう指示し、 2016年再評価時には「最新の将来OD表」ではなく 「2005年センサスベース」で行うよう指示していたことが分かりました。

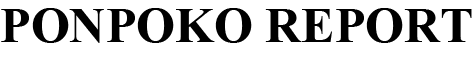

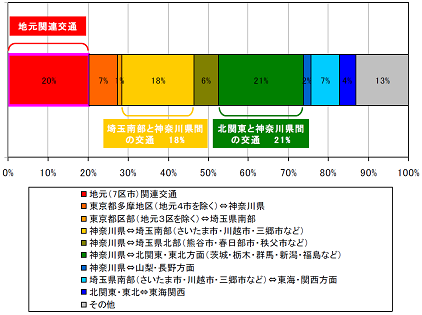

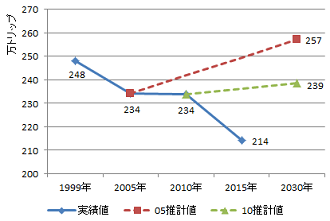

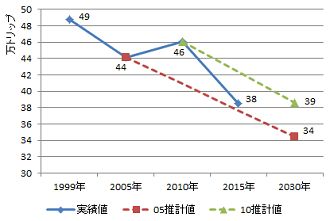

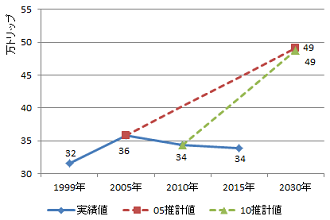

2016年の再評価は2016年5月19日実施、 存在していたはずの2010年度ベースの将来OD表は 何らかの理由で使われず隠されていたことになります。 3.2010年度版の推計値は2005年度版より減少したが、 2015年度現況値は大きく減少し、特に普通貨物車で乖離 外環を利用するとされる交通の内訳は2009評価の元資料に掲載されています。 この内訳に合わせて、OD表を車種ごとに集計します。  外環本線(中央JCT〜東名JCT)の利用交通の内訳 出典:長大「平成20年度 東京外かく環状道路交通分析検討業務報告書」2009.3 実績値は全車で1999年・2005年で13万台減少した後2010年は横ばい、 2015年は計26万台減少、全体として減少傾向にあることが分かります。 推計値は2010年ベースが2005年ベースより全車で18万台少なくなっています。 (1)全車  (2)乗用車  (3)小型貨物車  (4)普通貨物車  「埼玉南部〜東海・関西」の数値が間違っていたため(1)〜(4)の図を更新しました。 外環の事業評価で基礎データを2005年度版に固定していたのは、 交通量が減少傾向(検証2-3 参照)にあるため、2010年度版で計算すると 便益が減少し事業継続が難しくなるからだと考えられます。 しかし、2010年度版で推計しなおせば解決するかというと、 特に普通貨物車について実績値と推計値の傾向が大きく乖離しており、 2010年度版も現実の交通動向を反映していません。 2015年度ベースの将来OD表も出来ている頃だと思いますので、 2015年度版で交通量推計をしなおし、さらに増大する事業費と 突き合わせて再評価が実施されることを期待します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

書籍『公共事業と市民参加』 | PI外環沿線協議会 | PI外環沿線会議 |